Un Congreso Internacional en el Jardín Botánico

Entre la diversidad de plantas que componen el Real Jardín Botánico de Madrid, fue en el Salón de Actos del Pabellón Villanueva donde la diversidad de pensamientos en torno a La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela pudo florecer a su vez el jueves 12 de mayo.

El acto de bienvenida, a cargo de la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Pura Fernández, ladirectora general de la Fundación Ortega-Marañón, Lucía Sala y el director del Centro de Estudios Orteguianos, Ignacio Blanco Alfonso, inauguró el congreso recordando sus objetivos: “buscar nuevas ideas sobre Ortega a través de ponentes procedentes de todos los ámbitos”.

Así comienza el encuentro, en un entorno internacional marcado por el cruce de ideas, la riqueza que puede aportar el arte y el aroma a jazmín que impregnaba todo el espacio.

“El pasado es presente siempre y el futuro va a ser pasado”

En su ponencia inaugural, el ensayista y catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga Eugenio Carmona recordó a todos los participantes la transformación del arte moderno en España a partir de las primeras décadas del siglo XX. Para comprender los retos que planteaba la creación de La deshumanización del arte es fundamental, asegura el experto, analizar las tensiones generadas por las nuevas manifestaciones artísticas.

A través de una intervención erudita y profunda, Carmona exploró el juego que se dio entre tradición y vanguardia; lo castizo, propio de la “pulsión vernácula” y lo nuevo, llegado como influencias externas que se integran a esa misma tradición. Tomando como ejemplo la obra de Picasso, logró dar cuenta de esta paradoja, ampliamente desconocida, de la hibridación entre lo clásico y lo cubista.

Del mismo modo, el profesor Carmona mencionó una característica importante para comprender esta nueva corriente: el nomadismo estilístico. Lejos de estar anclados en un único estilo, los artistas cambian de lenguaje según el momento, rompiendo las categorías en los que los habría intentado encasillar la reciente historia del arte. No se trata de una falta de identidad, sino más bien de ese jugar con las diversas formas expresivas, en consonancia con el arte europeo.

Además de argumentar sobre la formación de este nuevo arte, abordó la dimensión social de este arte en España. Habiendo desarrollado Ortega el concepto del arte por el arte, se habría dado, sin embargo, una brecha entre esta teoría y la práctica. En la España de los años veinte, el arte nuevo tenía una ambición regeneradora: no se trataba solo de crear, sino de transformar la sociedad. Es entonces cuando se abre la brecha entre los intelectuales, como Ortega, que teorizan sobre un arte puro, desinteresado y exigente, y los artistas procedentes de entornos más modestos, para quienes estos ideales siguen siendo a menudo inalcanzables, no deseables.

Una recepción heterogénea

El segundo bloque reunió, en una sola mesa, ponentes de Francia, Alemania, Argentina y Brasil. Astrid Wagner, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, abrió el diálogo sobre la traducción y la recepción internacional de La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela. Por muy amplio que sea el tema, su acaparamiento por parte de todos los participantes hizo que esta primera mesa fuera tan rica como ecléctica.

El profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina Roberto E. Aras evocó así el contexto de recepción del ensayo de Ortega en Argentina, país muy apreciado por el filósofo español, en que vertió tantas de sus esperanzas, recogiendo múltiples éxitos. El panorama argentino correspondía, en movimiento ultraístas y otras vanguardias, un modelo paralelo, siempre en conversación trasatlántica con las ideas de La deshumanización. Esta ilustración cultural de la recepción se extendió hasta el ejemplo de Chile, con una cultura avanzada en la que se daba por sentado que el arte estaba experimentando un proceso de “intelectualización”.

De regreso al otro lado del Atlántico, en Francia, la profesora de la Universidad de Aix-Marseille Eve Giustiniani abordó el tema desde la perspectiva de su elaboración y edición la obra de Ortega en francés. Paradójicamente, la primera traducción fue tardía (2008) y en gran medida un proyecto aventurado de la propia editorial (Sulliver). Si aquella edición fue un éxito, ello se debió tanto por la coincidencia de La deshumanización del arte con el programa cultural de la editorial como por la traducción de Paul Aubert y de la propia Giustiniani, que respeta el estilo de Ortega, manteniendo el ritmo y el tono. Aunque la proximidad geográfica de ambos países es indiscutible, debido al desconocimiento de ciertas corrientes artísticas en Francia, en particular el ultraísmo, fue necesario añadir páginas de notas aclaratorias.

En cuanto a su recepción, Eve Giustiniani ofreció una panorámica de las diferentes críticas, aunque todas ellas coinciden en la pertinencia y la actualidad de la obra. Si La rebelión de las masas dio a los franceses una mala imagen del filósofo español, La deshumanización —aunque, en su opinión, demasiado elitista— ha compensado ese juicio.

Por último, fue José Paulo Teixeira, miembro del Núcleo de Estudios Ortega y Gasset de Brasil, quien comentaría a su vez varias notas sobre la recepción de la obra en su país. Esta última apertura al mundo fue la que desencadenó posteriormente numerosas preguntas de parte de los participantes, que llegaron a evocar la llegada de la obra a otros países, como Italia y Alemania.

Otras figuras para comprender a Ortega

Para abordar más de cerca el nuevo arte descrito por Ortega, la segunda mesa, moderada por el coordinador de las actividades del Centenario y recientemente nombrado decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, Domingo Hernández, daría pie a una mesa sobre Imagen, pintura y representación para poner en diálogo el pensamiento del filósofo de La deshumanización del arte en los objetos estéticos.

En su ponencia, Carmen Rodríguez, profesora de la Universidad de Málaga, realizó un análisis del pensamiento y la obra de crítica artística de Guillermo de Torre en relación con el comentario de arte moderno, la literatura de vanguardia y su papel de puente entre Europa y América Latina. Paralelamente, fue la figura de María Luisa Caturla la que tomó como punto de partida la profesora Nuria Sánchez Madrid para evocar tanto el diálogo intelectual entre Ortega y Gasset y la autora como la forma en que Caturla propone entender el arte como expresión de una «fuerza vital».

Un aniversario que mira hacia delante

En la segunda parte de esta jornada, los asistentes volvieron al Pabellón Villanueva para escuchar una mesa de diálogo en conmemoración del 25.º aniversario de la Revista de Estudios Orteguianosentre Ignacio Blanco, actual director del Centro de Estudios Orteguianos, y quien fue su fundador en 1997, José Luis Molinuevo. La apuesta por la institucionalización, admitió Molinuevo, fue clave para generar continuidad, para el apoyo a la investigación y a la docencia, y para crear un espacio a través del cual se pusiese en valor la obra conocida —y aun la que quedaba por conocer— del filósofo madrileño.

La mesa continuó con las aportaciones de investigadores del Centro como Íñigo García-Moncó, quien hablaría sobre el proyecto de digitalización de la Revista de Estudios Orteguianos y la divulgación online de los fondos del Centro a través de una plataforma global; e Iván Caja, que comentó los distintos contenidos del número 50, incluyendo el nuevo apartado de Firma invitada con el ensayo de Javier Gomá sobre Ortega, titulado Las lecciones del maestro.

Paradojas de la nueva literatura

La sesión del Botánico finalizó con una mesa sobre novela y poesía en la época de la deshumanización, moderada por Francisco José Martín, profesor de literatura en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Turín. Con la ponencia de Andrea Baglione, miembro de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna y profesor en la Università degli Studi di Genova, se subrayó la clave ramoniana de la concepción que Ortega tenía de este arte nuevo: por Gómez de la Serna habría comprendido la paradoja, la distancia y el humor como las características comunes a las vanguardias.

La ponencia de Azucena López Cobo, profesora en la Universidad de Málaga, presentaría un panorama general de la prosa de vanguardia y cómo se aplicaría en el estudio comparativo entre la obra en prosa y en verso de Pedro Salinas, siempre al contraste del concepto orteguiano de deshumanización. Margarita Garbisu, profesora en la Universidad Complutense de Madrid, cerró con una reflexión en torno al recientemente celebrado discurso académico de Antonio Machado, donde el autor de Campos de Castilla habría utilizado el término ‘deshumanizado’, apostando, sin embargo, por el retorno a las formas artísticas con ‘huellas humanas’.

Por Íñigo García-Moncó Pined y Lison Soulé-Susbielles

Un Congreso Internacional en el Jardín Botánico

Entre la diversidad de plantas que componen el Real Jardín Botánico de Madrid, fue en el Salón de Actos del Pabellón Villanueva donde la diversidad de pensamientos en torno a La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela pudo florecer a su vez el jueves 12 de mayo.

El acto de bienvenida, a cargo de la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Pura Fernández, ladirectora general de la Fundación Ortega-Marañón, Lucía Sala y el director del Centro de Estudios Orteguianos, Ignacio Blanco Alfonso, inauguró el congreso recordando sus objetivos: “buscar nuevas ideas sobre Ortega a través de ponentes procedentes de todos los ámbitos”.

Así comienza el encuentro, en un entorno internacional marcado por el cruce de ideas, la riqueza que puede aportar el arte y el aroma a jazmín que impregnaba todo el espacio.

“El pasado es presente siempre y el futuro va a ser pasado”

En su ponencia inaugural, el ensayista y catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga Eugenio Carmona recordó a todos los participantes la transformación del arte moderno en España a partir de las primeras décadas del siglo XX. Para comprender los retos que planteaba la creación de La deshumanización del arte es fundamental, asegura el experto, analizar las tensiones generadas por las nuevas manifestaciones artísticas.

A través de una intervención erudita y profunda, Carmona exploró el juego que se dio entre tradición y vanguardia; lo castizo, propio de la “pulsión vernácula” y lo nuevo, llegado como influencias externas que se integran a esa misma tradición. Tomando como ejemplo la obra de Picasso, logró dar cuenta de esta paradoja, ampliamente desconocida, de la hibridación entre lo clásico y lo cubista.

Del mismo modo, el profesor Carmona mencionó una característica importante para comprender esta nueva corriente: el nomadismo estilístico. Lejos de estar anclados en un único estilo, los artistas cambian de lenguaje según el momento, rompiendo las categorías en los que los habría intentado encasillar la reciente historia del arte. No se trata de una falta de identidad, sino más bien de ese jugar con las diversas formas expresivas, en consonancia con el arte europeo.

Además de argumentar sobre la formación de este nuevo arte, abordó la dimensión social de este arte en España. Habiendo desarrollado Ortega el concepto del arte por el arte, se habría dado, sin embargo, una brecha entre esta teoría y la práctica. En la España de los años veinte, el arte nuevo tenía una ambición regeneradora: no se trataba solo de crear, sino de transformar la sociedad. Es entonces cuando se abre la brecha entre los intelectuales, como Ortega, que teorizan sobre un arte puro, desinteresado y exigente, y los artistas procedentes de entornos más modestos, para quienes estos ideales siguen siendo a menudo inalcanzables, no deseables.

Una recepción heterogénea

El segundo bloque reunió, en una sola mesa, ponentes de Francia, Alemania, Argentina y Brasil. Astrid Wagner, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, abrió el diálogo sobre la traducción y la recepción internacional de La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela. Por muy amplio que sea el tema, su acaparamiento por parte de todos los participantes hizo que esta primera mesa fuera tan rica como ecléctica.

El profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina Roberto E. Aras evocó así el contexto de recepción del ensayo de Ortega en Argentina, país muy apreciado por el filósofo español, en que vertió tantas de sus esperanzas, recogiendo múltiples éxitos. El panorama argentino correspondía, en movimiento ultraístas y otras vanguardias, un modelo paralelo, siempre en conversación trasatlántica con las ideas de La deshumanización. Esta ilustración cultural de la recepción se extendió hasta el ejemplo de Chile, con una cultura avanzada en la que se daba por sentado que el arte estaba experimentando un proceso de “intelectualización”.

De regreso al otro lado del Atlántico, en Francia, la profesora de la Universidad de Aix-Marseille Eve Giustiniani abordó el tema desde la perspectiva de su elaboración y edición la obra de Ortega en francés. Paradójicamente, la primera traducción fue tardía (2008) y en gran medida un proyecto aventurado de la propia editorial (Sulliver). Si aquella edición fue un éxito, ello se debió tanto por la coincidencia de La deshumanización del arte con el programa cultural de la editorial como por la traducción de Paul Aubert y de la propia Giustiniani, que respeta el estilo de Ortega, manteniendo el ritmo y el tono. Aunque la proximidad geográfica de ambos países es indiscutible, debido al desconocimiento de ciertas corrientes artísticas en Francia, en particular el ultraísmo, fue necesario añadir páginas de notas aclaratorias.

En cuanto a su recepción, Eve Giustiniani ofreció una panorámica de las diferentes críticas, aunque todas ellas coinciden en la pertinencia y la actualidad de la obra. Si La rebelión de las masas dio a los franceses una mala imagen del filósofo español, La deshumanización —aunque, en su opinión, demasiado elitista— ha compensado ese juicio.

Por último, fue José Paulo Teixeira, miembro del Núcleo de Estudios Ortega y Gasset de Brasil, quien comentaría a su vez varias notas sobre la recepción de la obra en su país. Esta última apertura al mundo fue la que desencadenó posteriormente numerosas preguntas de parte de los participantes, que llegaron a evocar la llegada de la obra a otros países, como Italia y Alemania.

Otras figuras para comprender a Ortega

Para abordar más de cerca el nuevo arte descrito por Ortega, la segunda mesa, moderada por el coordinador de las actividades del Centenario y recientemente nombrado decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, Domingo Hernández, daría pie a una mesa sobre Imagen, pintura y representación para poner en diálogo el pensamiento del filósofo de La deshumanización del arte en los objetos estéticos.

En su ponencia, Carmen Rodríguez, profesora de la Universidad de Málaga, realizó un análisis del pensamiento y la obra de crítica artística de Guillermo de Torre en relación con el comentario de arte moderno, la literatura de vanguardia y su papel de puente entre Europa y América Latina. Paralelamente, fue la figura de María Luisa Caturla la que tomó como punto de partida la profesora Nuria Sánchez Madrid para evocar tanto el diálogo intelectual entre Ortega y Gasset y la autora como la forma en que Caturla propone entender el arte como expresión de una «fuerza vital».

Un aniversario que mira hacia delante

En la segunda parte de esta jornada, los asistentes volvieron al Pabellón Villanueva para escuchar una mesa de diálogo en conmemoración del 25.º aniversario de la Revista de Estudios Orteguianosentre Ignacio Blanco, actual director del Centro de Estudios Orteguianos, y quien fue su fundador en 1997, José Luis Molinuevo. La apuesta por la institucionalización, admitió Molinuevo, fue clave para generar continuidad, para el apoyo a la investigación y a la docencia, y para crear un espacio a través del cual se pusiese en valor la obra conocida —y aun la que quedaba por conocer— del filósofo madrileño.

La mesa continuó con las aportaciones de investigadores del Centro como Íñigo García-Moncó, quien hablaría sobre el proyecto de digitalización de la Revista de Estudios Orteguianos y la divulgación online de los fondos del Centro a través de una plataforma global; e Iván Caja, que comentó los distintos contenidos del número 50, incluyendo el nuevo apartado de Firma invitada con el ensayo de Javier Gomá sobre Ortega, titulado Las lecciones del maestro.

Paradojas de la nueva literatura

La sesión del Botánico finalizó con una mesa sobre novela y poesía en la época de la deshumanización, moderada por Francisco José Martín, profesor de literatura en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Turín. Con la ponencia de Andrea Baglione, miembro de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna y profesor en la Università degli Studi di Genova, se subrayó la clave ramoniana de la concepción que Ortega tenía de este arte nuevo: por Gómez de la Serna habría comprendido la paradoja, la distancia y el humor como las características comunes a las vanguardias.

La ponencia de Azucena López Cobo, profesora en la Universidad de Málaga, presentaría un panorama general de la prosa de vanguardia y cómo se aplicaría en el estudio comparativo entre la obra en prosa y en verso de Pedro Salinas, siempre al contraste del concepto orteguiano de deshumanización. Margarita Garbisu, profesora en la Universidad Complutense de Madrid, cerró con una reflexión en torno al recientemente celebrado discurso académico de Antonio Machado, donde el autor de Campos de Castilla habría utilizado el término ‘deshumanizado’, apostando, sin embargo, por el retorno a las formas artísticas con ‘huellas humanas’.

Por Íñigo García-Moncó Pined y Lison Soulé-Susbielles

Otras Noticias

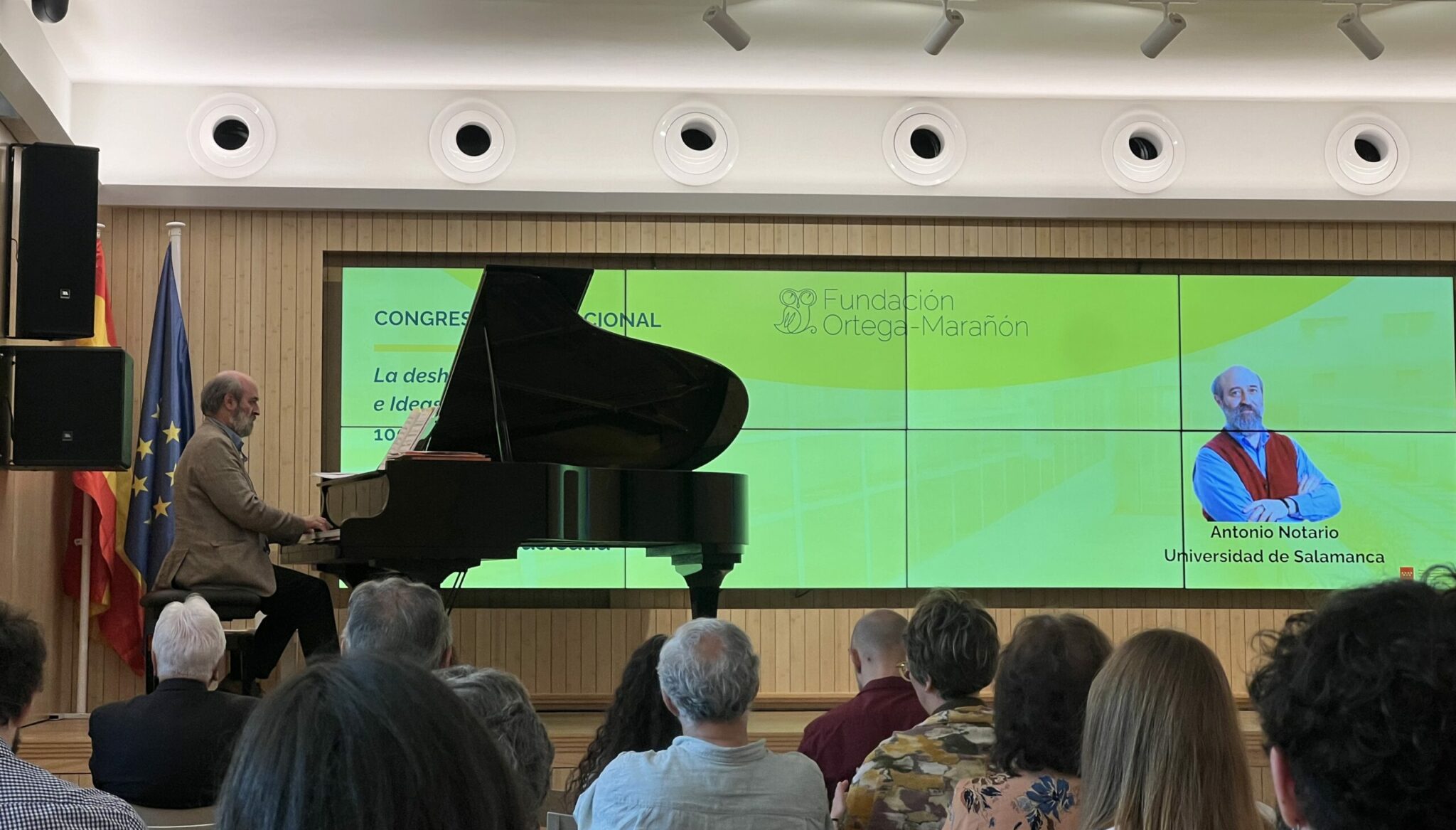

Música y escena en el Congreso sobre La deshumanización del arte

El 13 de junio se celebró en la Fundación Ortega-Marañón la segunda jornada del Congreso…

Conexiones: un simposio sobre estética y deshumanización

Universidad de Salamanca, 23 de mayo de 2025 Con el objetivo de explorar posibles deslizamientos…

El Real Jardín Botánico, sede de la primera jornada del Congreso de «La deshumanización del arte»

Entre las tres terrazas —de los Cuadros, de las Escuelas y del Plano de la…

Ortega y Ramón: mesa redonda cruzando el pensamiento de dos figuras clave de la Edad de Plata

Cuando dos grandes figuras de la cultura contemporánea llevan una existencia entrelazada, el resultado es…

Noticias relacionadas

Música y escena en el Congreso sobre La deshumanización del arte

El 13 de junio se celebró en la Fundación Ortega-Marañón la segunda jornada del Congreso…

Conexiones: un simposio sobre estética y deshumanización

Universidad de Salamanca, 23 de mayo de 2025 Con el objetivo de explorar posibles deslizamientos…

El Real Jardín Botánico, sede de la primera jornada del Congreso de «La deshumanización del arte»

Entre las tres terrazas —de los Cuadros, de las Escuelas y del Plano de la…

Ortega y Ramón: mesa redonda cruzando el pensamiento de dos figuras clave de la Edad de Plata

Cuando dos grandes figuras de la cultura contemporánea llevan una existencia entrelazada, el resultado es…